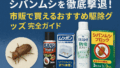

気がつくと台所の棚や本棚に、茶色くて小さな虫がウロウロ…。それ、もしかしたら「シバンムシ」かもしれません。見た目は地味でも、放っておくと食品を食い荒らし、本や畳にも被害を出す要注意な害虫なんです。

でもご安心ください!実はシバンムシには“嫌いな匂い”があり、それを活用すれば簡単に寄せつけずに済むんです。この記事では、シバンムシが苦手な香りや、家の中でできる具体的な対策法を、分かりやすくご紹介します。

今日からできるシンプルな習慣で、虫のいない快適な暮らしを始めましょう

シバンムシが嫌いな匂い5選!自然素材でできる簡単対策

ラベンダーの香りの効果と使い方

ラベンダーの香りは、シバンムシにとって非常に嫌な匂いの一つです。リラックス効果のある香りとしても知られており、人間にとっては快適でも、虫には強い忌避作用があります。

この香りの成分である「リナロール」や「酢酸リナリル」は、昆虫の神経系に悪影響を与えるとされています。実際、ラベンダーオイルを含んだ防虫アイテムは多くの商品で採用されています。

おすすめの使い方としては:

- ラベンダー精油をコットンに染み込ませて棚に置く

- ラベンダーの乾燥ハーブをお茶パックに入れて引き出しに入れる

- アロマディフューザーで香りを広げる

効果を持続させるためには、2週間〜1ヶ月を目安に交換するのが良いでしょう。香りが弱くなったら交換サインです。

また、匂いの強さで人によっては好みが分かれるため、まずは小さい範囲で試してみるのがおすすめです。

ハッカ油(ミントオイル)の強力な忌避効果

ハッカ油、つまりペパーミントの精油も、シバンムシにとって非常に苦手な匂いです。ハッカに含まれる「メントール」には強い清涼感があり、これがシバンムシの神経に強い刺激を与えることで忌避効果を発揮します。

人間にはスーッとした爽やかな香りで人気のあるミントですが、虫にとっては刺激が強すぎて近づけません。特に夏場にぴったりの香りなので、室内の空気をリフレッシュしながらシバンムシ対策ができます。

おすすめの使い方は以下の通りです。

- ハッカ油を数滴ティッシュに垂らし、食品棚の隅に置く

- スプレーボトルに水100ml+無水エタノール10ml+ハッカ油5滴で即席スプレーを作る

- カーテンや畳の角、押し入れなどに吹きかけておく

ただし、ハッカ油はプラスチックや塗装面を痛めることがあるため、目立たない場所でテストしてから使いましょう。また、ペットや小さなお子様がいる家庭では使用場所にも注意が必要です。

スプレーは2〜3日に一度リフレッシュすると効果が長持ちします。ラベンダーとのブレンドもおすすめで、リラックス&虫よけのダブル効果が期待できます。

クスノキ(樟脳)の香りが効く理由

「昔ながらの防虫剤」としておなじみのクスノキ、いわゆる「樟脳(しょうのう)」も、シバンムシに対して強い忌避効果を持っています。これは、クスノキに含まれる「カンフル(樟脳成分)」という天然化合物によるものです。

カンフルは揮発性が高く、空気中に香り成分が広がることで、虫の神経を麻痺させる作用があります。そのため、古くから和箪笥や本棚などの防虫剤として使用されてきました。

クスノキの活用法は以下の通りです。

- 木片状の天然クスノキをクローゼットや本棚に置く

- クスノキオイルをコットンに垂らして防虫剤代わりにする

- クスノキチップをお茶パックに詰めて押し入れや台所に設置

市販の樟脳(ナフタリンやパラジクロロベンゼン)と違い、クスノキは天然素材のため、刺激臭が少なく環境にもやさしいです。

ただし、独特の香りが苦手な方もいるので、初めて使う場合は少量から始めると安心です。効果は1〜2ヶ月持続しますが、香りが薄くなったら新しいものと交換しましょう。

お酢やレモンなどの酸っぱい匂いはどう?

お酢やレモンのような「酸っぱい匂い」も、シバンムシが嫌う匂いのひとつです。特に酢に含まれる酢酸は、シバンムシにとって強い刺激物となり、嗅覚を混乱させる作用があります。

とはいえ、酸っぱい匂いは蒸発しやすく、持続力にはやや欠けるという特徴があります。そのため、他の香りとの組み合わせや定期的な使用がポイントです。

家庭での活用方法は以下の通りです。

- 酢を薄めてスプレーにし、畳や家具の隅に吹きかける(→水:酢=3:1)

- レモンの皮を乾燥させてパックに入れ、収納棚に置く

- 酢とハッカ油をブレンドしてスプレーすれば、爽やかさと効果が両立

ただし、食品近くでは酢の強い香りが残ることがあるため、使用場所は限定するのが無難です。また、酸性の性質上、金属製の棚やスチールラックには使用を避けた方がよいでしょう。

効果は一時的なものなので、1日〜2日に一度の再スプレーが理想です。短期間の集中対策として活用するのがベストです。

市販の忌避剤との違いと選び方のコツ

市販の忌避剤には、自然由来のものと化学成分を含むものがあります。それぞれの特徴を理解して選ぶことで、効果的にシバンムシ対策ができます。

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 自然由来(ハーブ系) | 安全性が高く、香りも良い | 持続性にやや劣ることも |

| 化学系(ピレスロイドなど) | 即効性と持続性が高い | 子供やペットに注意が必要 |

| 固形タイプ | 置くだけで手軽 | 匂いが強すぎる場合あり |

| スプレータイプ | 好きな場所に使える | 揮発しやすくこまめに補充が必要 |

選ぶ際には、「使用場所」「成分」「香りの好み」を基準にしましょう。また、食品の近くには自然由来、家具や押し入れには強力タイプを使い分けるのがおすすめです。

最近は「ラベンダー+ミント」などの複合タイプも登場しており、香りで選ぶ楽しみもあります。使用後の効果確認も忘れずに行いましょう。

匂い以外のシバンムシ対策!家の中でできる予防法

食品や乾物の保存方法を見直す

シバンムシを寄せつけないために、まず真っ先に見直すべきは「食品の保存方法」です。乾物や粉もの、穀物類などは特に好まれるため、密閉保存が基本となります。

食品保存のポイントは以下の通りです。

- 密閉容器の活用:ガラス瓶やプラスチックの密封容器に移し替えることで、匂い漏れを防ぎ、シバンムシの侵入を防止します。

- ジップロック+乾燥剤:使用頻度の低い食材は、乾燥剤と一緒にジップロックに入れて保存すると、湿気対策にもなり安心です。

- 使用期限のチェック:いつ買ったか分からない古い食品は、シバンムシの温床になるため、定期的に賞味期限を確認しましょう。

- 買いすぎ注意:大量購入した食品を放置すると、見落とされて長期間保管される原因に。適量をこまめに買う方が清潔を保てます。

- 冷蔵・冷凍保存を活用:小麦粉や乾麺などは冷蔵庫に入れて保存すると、温度・湿度の両方をコントロールできて◎。

食品棚を定期的に掃除し、こぼれた粉やかすを拭き取ることも忘れずに。清潔な保管環境が、シバンムシ対策の第一歩です。

家具・畳・本棚のチェックと掃除ポイント

食品だけでなく、シバンムシは家具や畳、書籍といった「植物由来の素材」にも引き寄せられます。特に見落としがちな場所に巣を作ることが多いので、こまめなチェックと掃除が大切です。

掃除ポイントは以下の通りです。

- 本棚:書籍の間にホコリがたまりやすく、湿気がこもると絶好の繁殖環境に。本を定期的に動かして風を通し、ページの間も確認しましょう。

- 畳や木製家具:隙間に潜り込むことがあるため、畳の縁や家具の裏側、引き出しの隅などに掃除機をかけましょう。

- 押し入れ・収納棚:湿気がこもりやすい場所なので、除湿剤を設置し、布製品や木製品がカビないようにします。

- クローゼット:木製のハンガーや収納箱に侵入することもあるため、衣類を詰め込みすぎず、風通しを良くします。

- 本や紙類の収納:段ボールにそのまま保存するのはNG。プラスチックケースなどに入れ替え、湿気防止シートを使うと安心です。

清掃と同時に、前述した「匂い対策」も組み合わせれば、より効果的に予防できます。

湿気対策がカギ!換気と除湿の工夫

シバンムシの繁殖に欠かせないのが「湿気」です。湿度が高いと、エサとなる食品や木材がカビやすくなり、それを目当てにシバンムシが寄ってきます。

以下のような湿気対策が有効です。

- 定期的な換気:1日10〜15分程度の換気を1日に2〜3回行うだけで、室内の湿気を大きく減らせます。特に雨の日や調理後はこまめに行いましょう。

- 除湿器や除湿剤の設置:押し入れやクローゼット、食品棚などにコンパクトな除湿剤を置いておくと効果的です。

- 家具の配置を工夫:壁に家具をぴったりつけず、数センチの隙間を空けて空気の通り道を作るだけでも湿気がこもりにくくなります。

- 畳の湿気取り:畳の下にすのこを敷いたり、除湿マットを使うことでカビやシバンムシを防げます。

- 梅雨時期は特に注意:この季節は湿度80%以上になることも。除湿機を常に稼働させることをおすすめします。

湿気はカビだけでなく、ダニや他の害虫も引き寄せる原因になります。湿度を制する者が害虫を制する、と言っても過言ではありません。

網戸・窓のすき間チェックで侵入防止

シバンムシの侵入経路は、意外と身近な「窓や換気口」です。成虫は飛ぶ力を持っているため、網戸の破れやすき間から簡単に家の中へ入ってきてしまいます。

侵入防止のポイントをまとめます。

- 網戸の破れをチェック:目に見えない小さな破れでもシバンムシは通り抜けられます。こまめな点検と補修が必要です。

- 窓サッシのゴムパッキン:劣化しているとすき間風だけでなく、虫の侵入口になります。市販のすき間テープで補強しましょう。

- 換気口や通気口:網が付いていない場合は、虫除けフィルターを取り付けるのが効果的です。

- 玄関やベランダのドア:開閉のたびに侵入する可能性があるため、ドアの下にすき間テープを貼って対策しましょう。

- 窓の開けっぱなしに注意:特に夜間は、光に寄ってシバンムシが飛んできやすいため、開け放しは控えるのが無難です。

小さな虫だからこそ、わずかな隙間も見逃せません。侵入させない工夫が、室内での発生を未然に防ぎます。

ホウ酸団子などの物理的対策は有効?

ホウ酸団子はゴキブリ対策として有名ですが、実はシバンムシにはあまり効果がありません。なぜなら、シバンムシはゴキブリのように団子を食べるわけではなく、木や紙などを食すからです。

しかし、シバンムシ専用のトラップやフェロモントラップなど、物理的な対策グッズは市販されています。

おすすめの物理的対策は以下の通りです。

- フェロモントラップ:オスのシバンムシを誘引し、繁殖を食い止める効果があります。

- 粘着シートタイプ:本棚や食品棚の隅に設置し、発生源の確認と捕獲が同時に行えます。

- 紫外線ライトトラップ:光に集まる性質を利用して捕獲する装置で、広い範囲におすすめです。

- 掃除機で直接吸引:見つけたシバンムシは即時吸い取るのが最も手軽で効果的な方法です。

物理的な対策は「発生源の特定」「駆除の可視化」に役立ちます。匂い対策と並行して使うことで、より強力な予防につながります。

こんな場所は要注意!シバンムシが潜みやすい家庭内スポット

台所の乾物棚と調味料の周辺

シバンムシが好む代表的な場所が、台所の「乾物棚」や「調味料置き場」です。小麦粉や乾麺、パン粉、だしの素など乾燥食品が集中している場所は、エサが豊富で絶好の繁殖地となります。

以下のようなポイントに注意しましょう。

- 袋のまま保存しない:開封後はすぐに密閉容器へ移し替える。輪ゴムやクリップだけでは、匂いが漏れてシバンムシを呼び寄せます。

- 棚の隅の粉やゴミを掃除する:落ちたパン粉や昆布のくずが溜まっていると、エサとなって繁殖を招きます。

- ストック管理を徹底:期限切れの乾物や、使わずに長期間放置している食品は、必ず中身をチェック。使用せず放置された食品が発生源になっていることも。

- 瓶のふたの裏にも注意:ふたの溝に粉がついていることもあるので、瓶や容器そのものも定期的に洗いましょう。

- 食品棚の近くに匂い対策アイテムを設置:ラベンダーやミントの小袋を隅に置くことで、寄せつけにくくなります。

台所は湿気もこもりやすく、シバンムシが繁殖しやすい条件が揃っている場所。週に1回の棚チェックと掃除を習慣にするのが効果的です。

押し入れ・収納ケースの奥の方

シバンムシは暗くて湿気があり、人の出入りが少ない場所を好みます。その典型が「押し入れの奥」や「クローゼットの収納ケースの裏側」です。

特に以下のような条件が揃うと、シバンムシにとって最高の住みかになります。

- 布団の下や衣装ケースの隙間:動かさない布団の下などは湿気がたまりやすく、カビも発生しやすいため、シバンムシの温床に。

- 紙袋・段ボールの放置:紙素材は食料にもなり、さらに暗く湿度を保ちやすいので最悪の組み合わせです。

- 使っていない木製の小物や雑貨:自然素材の物が多く、シバンムシの好物である木や繊維が豊富なため狙われやすいです。

- 収納ケースの裏側や底面:普段掃除しない場所にこそ、ホコリと湿気が溜まりやすく、巣作りされやすいです。

- 除湿剤を入れていない:押し入れには必ず除湿剤を入れる習慣をつけましょう。

月に1度程度、押し入れの中身を動かして風通しを良くし、収納の奥まで掃除機をかけることが効果的です。カビ予防にもなり、家の中全体の空気も清潔に保てます。

畳・木材・書籍のある部屋

和室や書斎など、畳や木材、本が多くある部屋は、シバンムシの「住処」にされやすい場所です。特に畳や本棚の奥、古い木製家具などは、長く気づかれずに発生源となることがあります。

このような部屋では以下の対策が重要です。

- 畳の定期換気と天日干し:可能であれば畳を外して干すことで、湿気を飛ばし害虫の予防になります。

- 書籍の整理と除湿:本を詰め込みすぎず、間にスキマを作って風通しをよくしましょう。防虫剤を本棚に設置するのも効果的です。

- 木製家具の裏や脚元の掃除:家具の裏側はホコリがたまりやすく、隙間に卵を産みつけられるケースがあります。

- 観葉植物の鉢のそば:木製の台座などがある場合は、そこに寄ってくることもあります。

- スチームアイロンや熱湯を活用:畳の表面に虫がいる場合、熱で退治できることもあります(ただし素材を傷めないよう注意)。

書籍や木材のにおいはシバンムシにとって魅力的なため、匂い対策アイテムも同時に使うのが効果的です。

ペットフードや観葉植物のまわり

意外と見落とされがちなのが「ペットフード」や「観葉植物の土まわり」です。ペットフードは植物性の成分が多く含まれており、シバンムシにとっては格好のエサになります。

以下の点に注意してください。

- ペットフードの密閉保存:袋のまま置いておくのはNG。密閉容器に移して、湿気と虫から守りましょう。

- 食べ残しの放置は厳禁:ペットが食べ残したフードを放置すると、短時間でも虫が寄ってくる原因になります。

- 植物のまわりに落ちた葉やゴミを掃除:落ち葉やカビた土の匂いが虫を引き寄せることがあります。

- 植物の鉢底に水が溜まらないよう注意:湿った状態が続くと、他の虫も含め繁殖リスクが高まります。

- ハッカ油を植物の近くに置くのは避ける:植物に悪影響が出る可能性があるため、匂い対策アイテムは離して使いましょう。

特にペットの餌場やケージのまわりは、常に清潔に保ちましょう。1日1回の拭き掃除を習慣にするのがおすすめです。

ゴミ箱やコンポスト周辺の意外な盲点

キッチンのゴミ箱やベランダのコンポストも、シバンムシが寄ってくる盲点のひとつです。生ごみだけでなく、乾いたお菓子の袋やパッケージにも食べ残しが付着していると、それがエサになってしまいます。

以下の習慣を徹底しましょう。

- ゴミは毎日出す:特に夏場は、1日放置するだけで害虫が寄ってくる可能性があります。

- ゴミ箱の内側も定期的に洗う:見えない汁や食べかすが残っていると、それが匂いの元に。

- 蓋付きゴミ箱を使う:開けっぱなしのゴミ箱は匂いが充満しやすく、虫を引き寄せます。

- コンポストの近くには防虫ネットを設置:飛来する成虫の侵入を防ぎます。

- ごみ袋は2重にする:特に生ごみが含まれる場合は、匂い漏れ防止に効果的です。

また、ゴミ箱の周辺にラベンダーやミントの香りアイテムを置くと、虫が近づきにくくなるのでおすすめです。

まとめ

シバンムシは、食品や家具、本、畳などあらゆるところに潜んで繁殖する、非常にやっかいな家庭害虫です。しかし、彼らには「嫌いな匂い」があり、ラベンダー・ハッカ・クスノキといった自然素材を上手に活用することで、寄せつけにくくすることができます。

さらに、食品の保存方法、こまめな掃除、湿気対策、侵入防止など、生活習慣を少し工夫するだけで、大量発生を未然に防ぐことが可能です。季節ごとにやるべきことを決めておけば、虫対策もスムーズに行えます。

「たった1匹見かけたら、もう大量にいるかも」と考えて、早めに対策するのがポイントです。自然素材の力と生活習慣の見直しで、シバンムシに強い家を作っていきましょう!

コメント