「シバンムシの発生源がわからない…」という方必見!

この記事では、家の中に出るシバンムシの原因や発生場所の見つけ方、すぐにできる予防・駆除方法を解説しています。

シバンムシの発生源の見つけ方!よくある場所5選

キッチンや食品棚に注意

シバンムシが一番よく見つかる場所といえば、キッチンや食品棚です。なぜなら、シバンムシの大好物である「乾燥した食べ物」がたくさんあるからです。

たとえば、小麦粉、ホットケーキミックス、パン粉、パスタ、乾燥ワカメ、煮干し、お菓子類、乾燥果物などがシバンムシのエサになります。袋がしっかり閉まっていなかったり、容器のフタが甘かったりすると、そこから中に入って、卵を産んでしまうのです。

そしてその卵がかえると、知らないうちに中でどんどん増えてしまいます。気がついたときには、袋の中に茶色い小さな虫がたくさん……なんてこともあります。

見た目には気づきにくいですが、「袋に小さな穴があいている」「底に粉のようなゴミがたまっている」「虫が1匹でも飛んでいる」といったサインがあれば、すぐに食品棚をチェックしましょう。

ポイントは「長期間開けていない食材」や「奥にしまったまま忘れていたもの」を見直すこと。古くなった食品は思い切って処分することも大事です。

畳や障子紙も危険地帯

意外に思うかもしれませんが、畳や障子紙もシバンムシの発生源になることがあります。とくに日本家屋に多いこの2つの場所は、昔ながらの材料(いぐさ、和紙、でんぷんのりなど)でできているため、シバンムシにとっては格好のエサになるのです。

畳の中は外からは見えにくく、湿気もこもりやすいため、虫がかくれるにはとてもいい場所です。ふだんあまり人が入らない和室や、タンスの下なども要注意です。畳のすき間から小さな虫が出てきたら、すぐに調べてみましょう。

また、障子紙に使われているのりは、シバンムシの幼虫が食べることがあります。障子に小さな穴が開いていたり、紙がボロボロになっていたら、それは虫がかじったあとかもしれません。

和室を使っているご家庭は、定期的に畳をあげて風を通したり、障子を張り替えたりすることも、虫の発生を防ぐためにはとても有効です。

観葉植物や乾燥植物も発生源に

植物の近くでも、シバンムシが発生することがあります。とくに「ドライフラワー」や「ポプリ(香りのついた乾燥植物)」を飾っている場所では注意が必要です。

シバンムシは、植物の「種」や「葉」などもかじることがあり、とくに乾燥していてカサカサになったものを好みます。観賞用に置いていたドライフラワーが、実はシバンムシのすみかになっていたというケースも少なくありません。

また、観葉植物の「鉢の土」にも注意が必要です。土の中に落ちた葉っぱや肥料などが発酵して虫のエサになり、そこからシバンムシがわくこともあります。

対策としては、ドライフラワーやポプリを長く飾りすぎないこと。2〜3ヶ月ごとに入れ替えるか、しっかり密閉して保管するようにしましょう。観葉植物も、枯れた葉はすぐに取りのぞいて、鉢の中を清潔に保つことが大切です。

書籍・古紙類の放置はNG

本や新聞、ダンボールなどの紙類も、シバンムシの発生源になることがあります。とくに古い本や長く押し入れにしまったままの書類は、湿気をすって虫にとって快適な環境になっていることがあります。

紙だけでなく、本の中についている「でんぷんのり」や「ホコリ」「カビ」などもシバンムシのエサになります。昔の本には動物性の接着剤が使われていたこともあり、虫が特に好むのです。

たとえば、長いあいだ開けていなかった段ボール箱をひさしぶりに開けたときに、中から虫が出てきた経験はありませんか? それは中で虫が育っていたサインかもしれません。

古紙をためこまないこと、たまに風を通して整理することが大切です。とくに、ダンボールはこまめに処分し、古本も定期的に見直しましょう。

ペットフードや乾燥エサの盲点

最後に紹介するのが、ペットフードや魚のエサなどの乾燥エサです。これは意外と見落とされがちですが、シバンムシの大好物がぎっしりつまったエリアなんです。

ドッグフードやキャットフードには、穀物や動物性たんぱく質が含まれていて、これがシバンムシのエサになります。特に開封後、しっかり密閉していないと、中で卵を産んで増えてしまいます。

また、魚のエサや鳥のエサなども、同じように乾燥しているため、虫がわきやすいです。とくに涼しいと思って押し入れや物置などに保管していると、暗くて湿気もあり、虫にとっては最高の環境になってしまいます。

対策は、密閉容器に入れることと、できるだけ早めに使いきること。袋のまま保管せず、しっかりフタができる容器に入れるようにしましょう。

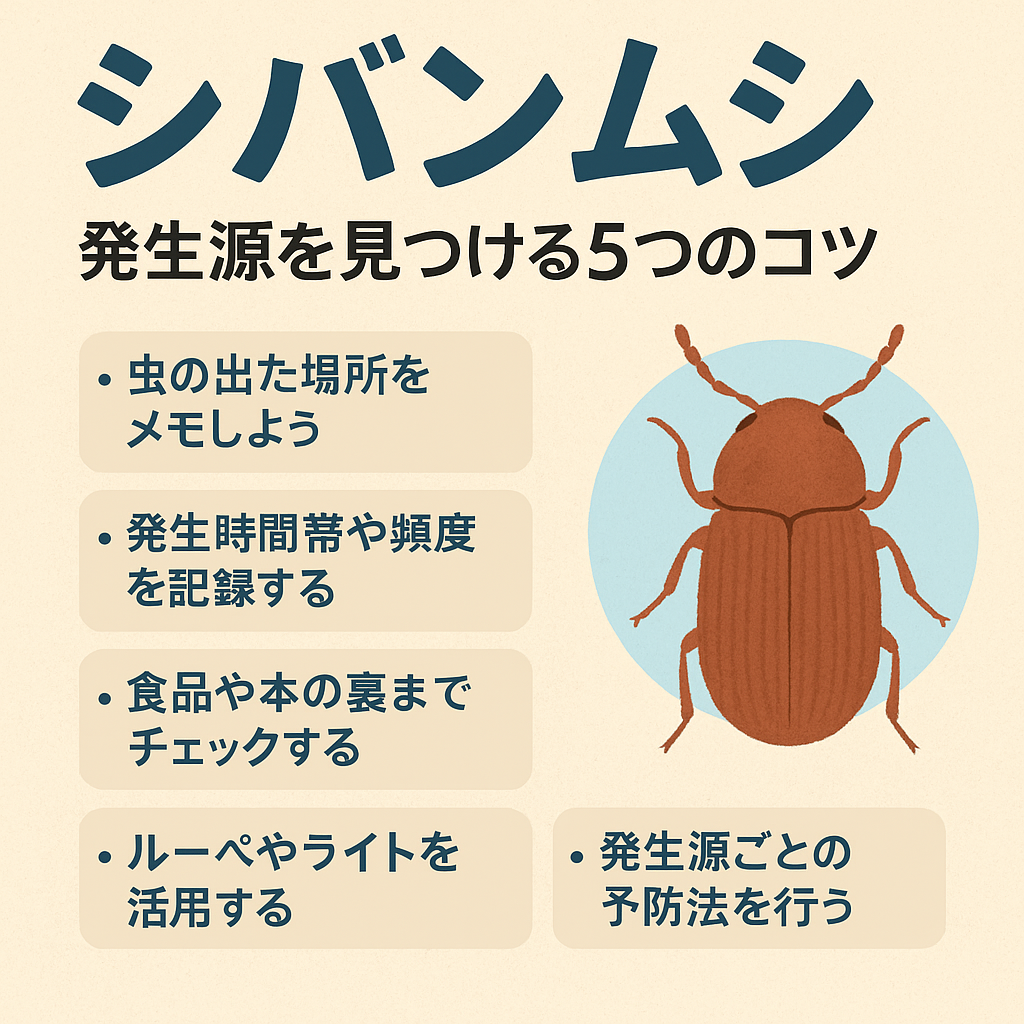

シバンムシの発生源を見つける5つのコツ

虫の出た場所をメモしよう

シバンムシが家の中に出たら、まずは「どこで見つけたか」をメモしておくのが大切です。なぜなら、シバンムシは「その場所の近く」で生まれていることが多いからです。

たとえば、「キッチンの天井に1匹とまっていた」「本棚の近くで見つけた」「洗面所で見た」など、どんな小さなことでもいいので記録しておきましょう。紙に書いてもいいですし、スマホのメモ機能でもOKです。

記録を続けていくと、「いつも同じ場所で出てくる」「同じ時間帯によく見かける」など、共通点が見えてくることがあります。そうすると、「ここに発生源があるかも!」というヒントになります。

また、複数の場所で見つかった場合も、それぞれの位置を確認することで「移動経路」がわかることもあります。たとえば、食品棚→リビング→天井という順で虫を見たなら、最初の発生場所は食品棚の可能性が高いですよね。

虫の出た場所を忘れないようにメモをとる。それだけで、原因を見つけやすくなります。

発見した虫の種類を特定する

「この虫、本当にシバンムシかな?」と迷ったら、虫の種類を特定することも大切です。見た目が似ていても、まったく違う種類の虫だったり、発生源がちがったりするからです。

たとえば、前にも出てきた「チャタテムシ」や「コクヌストモドキ」は、見た目がシバンムシにそっくりですが、出てくる場所や食べるものが違います。もしちがう虫だったら、いくら食品棚を調べても意味がないということになってしまいます。

特定のしかたは簡単で、虫の写真をスマホで撮っておいて、インターネットで調べるか、自治体の衛生課や専門サイトに問い合わせてみるといいです。最近では「画像検索」や「虫判別アプリ」などもあるので、活用してみてください。

また、「虫の形」「色」「動き方」「大きさ」「羽があるかないか」などをよく観察するのも大事です。とくに、飛ぶかどうかはシバンムシかどうかのポイントになります。

虫の種類を特定することで、どんな場所にいるか・どう対策すればいいかがわかってきますよ。

発生時間帯や頻度を記録する

シバンムシの発生源を見つけたいなら、「いつ」「どれくらいの頻度で」虫が出るかを記録するのもとても効果的です。なぜなら、虫がよく出る時間や曜日、回数などが分かれば、どの場所に集中しているかが見えてくるからです。

たとえば、「夜ごはんの後によく見かける」「朝の5時くらいに天井で見た」「1週間に3回出た」など、ちょっとした情報の積み重ねがヒントになります。もし決まった時間に虫がよく出るなら、その時間帯に活動しているか、光や音などに反応して出てきている可能性があります。

頻度についても同じです。たまに1匹だけ見かけるなら、たまたま入り込んだだけかもしれません。でも、同じ場所で何度も見かけるようなら、すぐ近くで増えているサインです。

記録は、ノートやカレンダーに「虫の目撃情報」を書くだけでもOKです。面倒でなければ、シールやマークで印をつけるだけでも役立ちます。

このように、「時間」と「回数」をチェックしておくことで、シバンムシがどこから出てきているのか、手がかりがグッと増えます。

食品や本の裏までチェックする

シバンムシの発生源は、ふだん見えない場所にひそんでいることがほとんどです。だからこそ、食品のパッケージや、本棚のうしろ、箱の中身などをしっかりと調べることが大切です。

たとえば、乾物やお菓子の袋を開けてみると、中に小さな虫がいたり、粉のようなゴミ(フンや食べかす)が残っていたりすることがあります。本の裏側や本棚のすき間も、ホコリがたまりやすく、虫にとってはちょうどよい場所です。

食品棚の奥にある「使っていない食材」や「賞味期限切れの食品」、本棚の下に積んだままの古本などは、しっかりと中まで見てみましょう。たまに、虫がかじったあとがついていたり、小さな穴が開いていたりすることがあります。

特に注意すべきなのは、「使わずに放置されているもの」。こういったものは、知らないうちにシバンムシの巣になっていることが多いんです。

「見える場所だけでなく、見えない場所も調べる」ことが、発生源を見つける近道です。

ルーペやライトを活用するプロの技

シバンムシはとても小さい虫なので、肉眼では見つけにくいこともあります。そこで役立つのが、「ルーペ」や「懐中電灯(ライト)」です。これらを使うことで、ふつうは見えない場所もくわしくチェックすることができます。

たとえば、ルーペがあれば、虫の卵やフン、細かいかじりあとなども見つけやすくなります。虫の種類を確認するときにも、形や色をはっきり観察できて便利です。

また、ライトを使って棚のすき間や家具の裏を照らせば、暗くて見えなかった虫の動きや巣のようすがよくわかります。スマホのライトでも代用できますが、できれば小型のLED懐中電灯などがあるとさらに便利です。

プロの害虫駆除業者も、こうした道具を使って発生源を見つけ出しています。特別な道具ではないので、100円ショップやホームセンターでも手に入ります。

「虫がどこにいるかわからない」ときは、道具の力を借りて調べてみましょう。自分の目だけでは見えなかった発生源が見つかるかもしれません。

シバンムシの発生を防ぐための対策方法

食品の保存方法を見直そう

シバンムシを家の中に増やさないためには、まず「食べ物の保存方法」をしっかり見直すことがとても大切です。なぜなら、シバンムシは乾いた食品が大好物だからです。きちんと保存しないと、そこに卵を産まれてしまい、気がつかないうちに虫がわいてしまいます。

たとえば、小麦粉やパン粉、お菓子、パスタなどの袋を開けっぱなしにしていたり、フタがしっかり閉まっていなかったりすると、そこから虫が入ってしまうことがあります。また、湿気のある場所に保管しておくと、より虫が増えやすくなります。

そこでオススメなのが、「密閉できる容器」に入れかえることです。フタがパチッと閉まるタッパーや、ガラス瓶、ジッパーつきの袋などを使えば、虫が入り込むすき間がなくなります。

さらに、買ってきた食品はできるだけ早めに使いきることも大事です。「もったいないから…」と長く置いておくと、それが虫にとっての住みかになってしまうこともあります。

冷蔵庫で保管できる食品はなるべく冷蔵庫へ。涼しくて乾いた場所で保管することも、虫を防ぐコツです。

定期的な掃除のコツ

シバンムシを防ぐには、こまめなお掃除もとても重要です。なぜなら、床や棚に落ちた食べかす、ホコリ、カビなどが虫のエサになるからです。毎日は難しくても、週に1〜2回の掃除を心がけるだけで、虫の発生リスクはグッと下がります。

まずは、キッチンの床や棚の中を重点的に掃除しましょう。とくに調味料や乾物の近くは、こぼれた粉やパンくずなどが残っていることがあります。掃除機やハンディモップを使って、すき間まできれいにしましょう。

次に、本棚や押し入れもチェック。紙や布がたくさんある場所は、ホコリがたまりやすく、虫にとって居心地のいい場所になります。掃除機でしっかり吸い取ったり、乾いた布でふいたりするだけでも効果があります。

さらに、たまには家具の裏や下も見てみましょう。暗くて風通しの悪い場所には、虫が集まりやすいです。掃除ついでに荷物を動かして、空気を入れ替えるのもポイントです。

定期的に掃除をすることで、虫が住みつきにくくなり、家の中を清潔に保つことができます。

発生源ごとの予防アイテム活用法

シバンムシを防ぐためには、いろいろな予防アイテムを上手に使うのも効果的です。発生しやすい場所に合わせて、ぴったりの道具を使うと、虫の発生をぐっと減らすことができます。

まず、食品棚やキッチンには「乾燥剤」や「防虫シート」が便利です。食品の袋に乾燥剤を入れておくことで、湿気をおさえ、虫がわきにくくなります。防虫シートは虫が嫌がる成分が入っていて、においで寄せつけない効果があります。

本棚や収納スペースには、「防虫剤」や「虫よけスプレー」もオススメです。ただし、本に直接ふりかけるのではなく、棚の中に置いておくタイプを使いましょう。

また、クローゼットや押し入れなどには「除湿剤」も効果的です。湿気が多いと虫が増えやすいので、空気を乾燥させることで虫の住みにくい環境を作れます。

さらに最近は、天然由来のハーブ(ラベンダー、ヒノキなど)を使った虫よけもあります。においもさわやかで、安全に使えるので、お子さんがいる家庭でも安心です。

場所に合わせたアイテムを使って、虫を寄せつけない工夫をしましょう。

隙間・穴の封じ方

シバンムシはとても小さい虫なので、ちょっとしたすき間や穴からでも出入りできます。とくに、家具の裏、引き出しのすき間、食品棚の角、畳のふちなどは、虫がかくれやすい場所です。だからこそ、そうした「すき間」をふさぐことも予防にはとても大事です。

たとえば、棚のすき間には「すき間テープ」や「目張りシート」を使うと、虫が入り込みにくくなります。ホームセンターや100円ショップで売っているので、だれでも簡単に使えます。

畳や木材の小さな穴は、「木工用ボンド」や「補修パテ」などでふさぐことができます。穴が開いたままだと、そこに卵を産まれてしまうこともあるので、見つけたら早めに対処しましょう。

また、クローゼットの下や押し入れの隅など、「ふだん見えない場所」もテープなどで封じておくと安心です。

虫が通れないようにするだけで、家の中の発生がぐっと少なくなります。ちょっとした作業ですが、大きな効果があるので、ぜひやってみてください。

天然の忌避剤や防虫法

「できるだけ化学薬品を使いたくない」「小さな子どもやペットがいるので心配」というご家庭には、天然の素材を使った虫よけもオススメです。こうした方法は、体にも環境にもやさしく、安全に使うことができます。

たとえば、「ヒノキの木くず」や「ラベンダーのアロマオイル」などには、虫が嫌がるにおいがあります。小さな袋に入れて食品棚や本棚に置いておくだけでも、虫が寄りつきにくくなります。

また、「重曹(じゅうそう)」や「クエン酸」などを使ったナチュラル掃除も、虫のエサになるカビやホコリを防ぐことができ、間接的に虫の発生を減らせます。

さらに、新聞紙やお茶っぱなどを乾燥剤として使うこともできます。これらは湿気を吸い取り、虫が住みにくい環境を作ってくれます。

市販の防虫剤のように強い効果はありませんが、日常的な予防としてとても優秀です。においも自然で、使う人の好みに合わせて選べるのもポイントです。

「できるだけ自然に」「体にやさしく」虫対策をしたい方は、ぜひこうした天然素材も取り入れてみてください。

まとめ:発生源を知れば、シバンムシ対策はこわくない!

シバンムシはとても小さな虫ですが、家の中で知らないうちにどんどん増えてしまうことがあります。気づいたときには、食品や本、畳などに被害が出ていることも。ですが、しっかりと発生源を見つけ、正しい対策をすれば、予防も駆除もできます。

今回ご紹介したように、キッチンや食品棚、本棚、観葉植物、ペットフードなど、よく出る場所をチェックし、虫の出るタイミングや場所を記録することで、発生源をつかむヒントになります。

さらに、食品の保存方法を工夫したり、防虫アイテムを活用したりすれば、虫を寄せつけにくい家にすることが可能です。どうしても自分で対応できないときは、プロの業者に相談するのも1つの手です。

大切なのは、「気づいたときにすぐに行動すること」。そうすれば、シバンムシの被害を最小限におさえ、快適な生活を守ることができます。この記事を参考にして、今日からシバンムシゼロの生活を目指しましょう!

【関連記事】

シバンムシは死なない?死んだふりの理由と見つけたときの正しい対策

コメント