ゴキブリは、気温や湿度の変化に敏感な生き物で、特に気温35度を超える猛暑の日には、活動パターンを巧みに変化させて私たちの住まいに忍び寄っています。

この記事では、ゴキブリがどんな気温で活発になるのか、35度という過酷な気温にどう対応しているのか、そして私たちができる効果的な対策について、わかりやすく解説します。

「暑いだけじゃない、夏のゴキブリ問題」にしっかり向き合って、安心できる住環境を守りましょう。

ゴキブリは暑さに強い?気温35度でどうなるのか

ゴキブリが好む気温とは?

ゴキブリは暖かい環境を好むことで知られていますが、実際にどのくらいの気温が「快適」なのかご存じでしょうか? 一般的に、ゴキブリが最も活発になるのは25度〜30度前後の気温です。この範囲内では繁殖や餌探しの活動が非常に盛んになります。特に人間の生活圏と一致する温度帯でもあるため、住宅や飲食店などに姿を見せることが多くなります。

しかし、気温が高すぎると、逆にゴキブリの活動は鈍くなります。体温調整ができない昆虫にとって、暑すぎる環境はストレスの原因となり、危険すら伴うのです。そのため、真夏の昼間にはあまり姿を見せず、涼しい場所に隠れていることが多いのです。

また、気温だけでなく湿度も大きな要因です。高温多湿の環境こそが、ゴキブリにとっては「最高の住まい」となります。日本の夏がゴキブリ天国になりやすいのも、この湿度の高さが関係しています。

気温35度はゴキブリにとって快適か?

気温が35度を超えるような真夏日は、人間にとってもつらい日になりますが、ゴキブリにとっても同様に過酷な状況です。一説では、気温が35度以上になるとゴキブリの体内機能が不安定になり始め、40度に達すると命に関わる危険があるとされています。これは、ゴキブリの体内には汗腺のような冷却システムがないため、外気温の上昇がそのまま体に影響してしまうからです。

そのため、真夏の昼間にはほとんど活動せず、日が落ちて気温が下がる夜間に行動を開始します。特に深夜2時〜4時の間は、ゴキブリの活動ピークとも言われ、キッチンや風呂場などの水場で姿を見せる可能性が高くなります。

さらに、気温35度を超える室内では、冷房が効いていないエリア(押入れ、段ボールの中、家具の裏など)に身を潜めていることが多いです。彼らは本能的に少しでも涼しい場所を探して移動し、温度が下がるのを待ってから出てくるのです。

ゴキブリは高温でも死なないの?

ゴキブリは約3億年以上前から地球に存在すると言われており、驚異的な生命力を持っています。放射線にも強いという都市伝説のような話もありますが、実際に高温にはそこまで強くありません。

40度を超えるような状況が続けば、体内の水分が失われて脱水症状を起こし、やがて死に至ります。つまり、ゴキブリは「暑さに強い」のではなく、「暑さから逃げる術に長けている」と言った方が正確です。

夏場、屋外での直射日光を避けるように建物の陰や排水溝に身を隠すのも、このためです。外に出てきても、すぐに日陰や涼しい場所を探して素早く移動します。意外に思われるかもしれませんが、気温40度を超える灼熱のコンクリート上では、ゴキブリも命の危険を感じて行動しているのです。

ゴキブリが冷房の効いた室内でも出る理由

「エアコンをつけているのに、なぜゴキブリが出るの?」と疑問に思ったことはありませんか?実は、ゴキブリは冷たい空気自体は苦手ですが、家の中には冷房が直接届かない「ぬるい場所」が数多く存在します。

たとえば、キッチンの下、冷蔵庫の裏、洗濯機の隙間など、家電から出る熱や湿気がこもる場所は格好の隠れ家です。つまり、冷房の効いた部屋でも、ゴキブリが生き延びられる空間があるということです。

また、冷房をかけていることで窓やドアの開け閉めが増え、そのタイミングで外からゴキブリが侵入してくるケースもあります。涼しい家はゴキブリにとっても魅力的な環境になり得るのです。

ゴキブリが気温が上がると活動が活発になる理由

気温が高くなるとゴキブリの体内酵素が活性化し、代謝が上がるため、より多くのエネルギーを消費するようになります。その結果、餌を求めて頻繁に移動するようになり、私たちの目にも付きやすくなります。

特に夜間の気温が25度を超えてくると、ゴキブリの活動レベルは最大化し、巣から一斉に出てくることもあります。

また、高温多湿な時期は繁殖も活発になります。卵を産むペースが早まり、数週間で爆発的に数が増えるため、「最近やたら見るな」と感じる場合は、すでに家の中に巣がある可能性も。気温の上昇はゴキブリにとって繁殖のスイッチを入れるきっかけにもなるのです。

ゴキブリが活発になるのは何度から?活動温度ゾーンまとめ

ゴキブリが動き出す最低気温とは

ゴキブリは寒さにとても弱い昆虫です。基本的に活動を開始するのは15度以上と言われており、それ以下の気温になると動きが鈍くなり、ほとんど行動しなくなります。特に10度を下回ると完全に活動を停止し、ほぼ冬眠状態に入る個体もいるほどです。

家庭内でゴキブリの姿を見かけるようになるのは、春になって気温が安定して15度を超え始める頃からです。このタイミングで越冬していたゴキブリが動き出し、再び活動を開始します。また、暖房や家電の熱で冬でも一定の温度が保たれている室内では、冬でもゴキブリが活動を続けることがあります。

つまり、最低でも15度、できれば20度以上あれば、ゴキブリにとっては動きやすい環境になります。逆にこのラインを下回るように室温を調整することで、多少なりとも活動を抑えることができるとも言えます。

ゴキブリの活動がピークになる温度帯

ゴキブリの活動が最も活発になるのは25〜30度の範囲内です。この温度帯では代謝も高まり、エサ探しや繁殖行動も盛んになります。特に28度前後は、ほぼすべての種類のゴキブリにとって「快適すぎる環境」で、爆発的に数を増やす温床となります。

また、この温度帯で育ったゴキブリは成長も早く、通常より短期間で成虫になります。例えば、チャバネゴキブリであれば、25〜30度の環境では1〜2か月で成虫になることも珍しくありません。

このため、気温がこの範囲にある期間が長い年は、ゴキブリの繁殖サイクルが早まり、目にする機会も増えてしまうのです。

一般的な家庭では、冷房を使っていてもこの範囲内の室温になる時間帯が多く、冷蔵庫の裏やガス台下など、温かい場所は常にこの温度帯を保っているため、ゴキブリの「快適スポット」となっています。

ゴキブリと気温と湿度の関係性

ゴキブリが好むのは「高温多湿」な環境です。気温だけでなく湿度も大きく関係しており、湿度が60%以上あると、彼らにとって非常に過ごしやすくなります。日本の夏がゴキブリにとって天国なのは、この湿度の高さが影響しています。

特に梅雨時期や、夏の夕立後のジメジメした環境は、ゴキブリの活動を後押しする条件が揃っています。水場に多く出現するのも、湿気がある場所に集まりやすい習性からです。キッチンや風呂場、トイレの床下などが好まれるのはこのためです。

加えて、湿度が高いとエサとなる有機物も腐敗しやすく、ゴキブリにとっては食べ物が豊富な環境になります。つまり、気温と湿度のダブルパンチで、ゴキブリは一気に活性化するのです。

ゴキブリを冬に見ない理由とその例外

冬になると「ゴキブリを見なくなった」と感じる方も多いと思います。これは、気温が下がることでゴキブリの活動がほぼ停止するためです。特に外気温が10度以下になると、ほとんどの個体は動かず、隙間や家具の裏などでじっとしていることが多くなります。

ただし、例外もあります。現代の住宅は断熱性が高く、24時間暖房や床暖房などで室温が一定に保たれている家庭も多いですよね。こうした家では冬でも20度以上の気温が保たれており、ゴキブリにとっては「冬が来ない環境」になります。

また、食品のストックやダンボールなど、隠れる場所が豊富な環境では、冬でも繁殖してしまうケースも。見かけないからと油断していると、春先に一気に数が増えてしまうことがあるので、冬の間も油断は禁物です。

ゴキブリの季節ごとの活動量の違い

ゴキブリの活動量は、気温と湿度によって大きく左右されます。以下の表で、季節ごとの特徴をまとめてみました。

| 季節 | 気温 | 湿度 | 活動量 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 春(3〜5月) | 15〜25度 | やや低め | 中〜高 | 冬眠から覚め、活動開始 |

| 夏(6〜8月) | 25〜35度 | 高い | 最大 | 繁殖のピーク、夜間活動増加 |

| 秋(9〜11月) | 20〜25度 | 中程度 | 高〜中 | 繁殖は収束、まだ活発 |

| 冬(12〜2月) | 10度以下 | 低い | 低 | ほぼ活動停止、越冬モード |

このように、夏が最も活動が活発になる時期であり、春から秋にかけては油断禁物のシーズンです。特に気温と湿度がそろったタイミングは、ゴキブリが一気に増えるタイミングでもあるため、定期的な対策が重要となります。

気温35度を超える夏にゴキブリが増える本当の理由

高温多湿がゴキブリに最適な理由

ゴキブリが増える季節といえば、やはり真夏。中でも気温35度を超えるような猛暑日は、私たちにとっては地獄のような暑さですが、ゴキブリにとっても実は好都合な部分が多いのです。なぜなら「高温+多湿」という環境こそが、ゴキブリにとっての理想の生活空間だからです。

高温によって代謝が活発になり、夜になるとエサを探して活発に動き出します。そして湿度が高ければ、高温でも水分を体内に取り込みやすくなり、脱水を避けながら生活できます。

さらに、湿度が高いと、有機物や食べ残しが腐りやすく、ゴキブリのエサになる微生物も増えます。つまり、暑くて湿った環境は「快適」「食事に困らない」「繁殖に最適」という、まさにパラダイスなのです。

一方で、日中は直射日光の当たる場所では命の危険もあるため、冷暗所に身を潜めてやり過ごし、気温が下がった夜になると一気に活動を開始する…というリズムで生きています。

ゴキブリが台所・風呂場・洗面所が危険なワケ

ゴキブリがよく出る場所といえば、台所、風呂場、洗面所などの「水回り」。これらの場所には、ゴキブリが求めるすべての条件がそろっています。

まず、水。ゴキブリは水分なしでは1週間程度しか生きられないため、湿気の多い場所に自然と集まります。

次に、食べかすや汚れ。キッチンの排水溝のヌメリやコンロの下に落ちた食べ物のカスは、ゴキブリにとってはごちそうです。

さらに、隠れる場所。シンク下の収納、排水管の隙間、洗濯機の裏など、薄暗くて人目につきにくい場所はゴキブリの巣になる可能性が非常に高いです。

そして、これらの場所は気温35度を超える日でも比較的涼しく、湿度も高く保たれやすいという共通点があります。そのため、猛暑日にはこうした「水回り」にゴキブリが集中する傾向が強くなります。

ゴキブリが侵入するルートとは?

ゴキブリは非常に小さな隙間からでも家の中に侵入してきます。彼らの通る道はさまざまで、知らない間に私たちの家に入り込んでいるのです。主なルートは以下の通りです:

- 排水口や通気口

- エアコンのドレンホース

- 網戸の隙間や窓の開閉時

- 玄関やベランダの扉

- 宅配ダンボールや荷物の中

特に夏場は外からの侵入が増える傾向にあります。というのも、外の気温が高くなると、ゴキブリはより涼しい場所を求めて移動を始めるからです。そして、涼しくて食べ物がある人間の住環境は、彼らにとって最高の「避暑地」なのです。

このため、猛暑の時期には普段見かけなかった場所にまでゴキブリが出没するようになります。例えば、2階のベランダや押入れの奥なども、侵入ルートさえあれば安全な隠れ家になるのです。

ゴキブリが「隠れる」場所リスト

気温35度を超えるような猛暑日には、ゴキブリも命の危険を感じています。そのため、昼間はできるだけ「涼しく」「暗く」「人目につかない場所」に身を潜める習性があります。以下は、ゴキブリがよく隠れる場所の代表例です:

- 冷蔵庫や電子レンジの裏

- シンク下の収納スペース

- ダンボールの中や本棚の隙間

- 壁と家具の間の狭い空間

- カーテンの裏や天井付近の隙間

特に注意したいのはダンボール。段ボールは湿気を吸収しやすく、ゴキブリの卵を産みつけるには最適な場所とされています。夏場に荷物が届いたら、すぐに処分することが重要です。

また、家電のモーター部分など、わずかに熱を発する場所も好まれます。人間にとっては気づかない程度の場所でも、ゴキブリにとっては「ちょうどいい」環境なのです。

ゴキブリの行動は気温だけでなく「人の行動」も関係する?

夏場にゴキブリが増えるのは、気温や湿度だけでなく、人間の生活リズムにも関係しています。例えば、暑さで冷たい飲み物をよく飲んだり、アイスやお菓子を食べたりすることで、ゴミの量や食べかすが増えます。

さらに、換気のために窓を開けたり、バーベキューやキャンプから戻った荷物を玄関に置いたりと、知らず知らずのうちにゴキブリの侵入リスクを高めてしまっているのです。

また、夏休み中の子どもの食べこぼしや、水回りの使い過ぎなども、ゴキブリにとってはチャンス。つまり、「夏は人もゴキブリも活発になる季節」なのです。

このように、気温35度以上の夏場は、外的要因と内的要因が重なり、ゴキブリにとってまさに「最高の繁殖&活動シーズン」となっています。

害虫駆除はプロに任せるのが確実

もし自力での駆除が難しい場合や、再発の心配がある場合はプロに任せるのが確実です。

特に「害虫駆除110番」なら、

- 全国対応・24時間365日受付

- 現地調査と見積もりが無料

- 最短即日対応で急なトラブルも安心

- シロアリ駆除は最長5年の再発保証付き

といったメリットがあり、ゴキブリ・シロアリ・ハチなど幅広く対応可能です。

電話1本で地域の専門業者を手配してくれるため、被害が広がる前に早期解決ができます。

「今すぐなんとかしたい!」というときは、まずは無料相談してみましょう。

ゴキブリが出やすい時期と「ピーク」の見分け方

ゴキブリが1年で最も出やすいのはいつ?

ゴキブリが最も活発に動き回る時期は、ズバリ7月〜9月の間です。特に8月は「ゴキブリ月間」と言っても過言ではないほどの出現率となります。この時期は気温が25度以上、湿度も高く、ゴキブリにとって最高の環境が整っているからです。

また、気温が下がる前の「繁殖ラストスパート」として、特に活発に行動する時期でもあります。繁殖行動がピークに達し、卵を産みつける場所を求めて活発に動き回るため、普段見かけなかった場所にまで出没することもあります。

一方、5月から6月にかけては、梅雨の湿気で活動が徐々に増え始める「予兆期」と言えます。この時期に適切な対策をしておくと、真夏のゴキブリ被害を最小限に抑えることができます。

ゴキブリは梅雨と真夏、どちらがヤバい?

結論から言えば、真夏のほうが危険度は高いです。ただし、梅雨の時期も要注意ポイントがたくさんあります。

梅雨は湿度が高くなる時期なので、ゴキブリが活性化し始めるタイミングとしては非常に重要です。巣の中での繁殖準備が始まったり、動き始める個体が増えるため、「梅雨明け前に対策しておくこと」が非常に効果的です。

一方、真夏は気温と湿度の両方がピークに達するため、活動量は最大になります。卵から孵った子どもたちも加わって、家の中での目撃回数が一気に増えます。

つまり、梅雨は準備期間、真夏は本番と覚えておくと、季節ごとの対策が立てやすくなります。

ゴキブリを秋に見かけるのはなぜ?

「涼しくなってきたのに、まだゴキブリが出た!」という経験をした方もいるのではないでしょうか? 実は、秋でも条件が整えばゴキブリは普通に活動します。

特に9月〜10月の初め頃までは、気温が20度以上ある日が多く、まだまだ活動できる範囲です。加えて、夏の間に繁殖して数が増えたゴキブリたちが、エサや住処を求めて動き回っているため、目撃する機会が多くなるのです。

また、秋になると人間側も油断しやすく、対策をサボりがちになるため、かえって出やすくなる傾向があります。しっかりと最後まで油断せず、季節の変わり目こそこまめな掃除や侵入防止策が大切です。

ゴキブリの繁殖期と気温の関係

ゴキブリの繁殖期は、気温が25度以上になる春〜秋にかけて続きます。特に7月〜8月にかけては産卵のピークであり、1匹のメスが数十〜数百匹に増える「ゴキブリ爆増期」に突入します。

ゴキブリの種類にもよりますが、チャバネゴキブリであれば、1つの卵鞘(らんしょう)から約30匹が孵化し、1匹のメスが1年で数百匹を生み出すことも可能です。しかも、高温多湿な環境下では成長が早いため、あっという間に繁殖サイクルが進みます。

このため、「1匹見たら30匹いると思え」と言われるのも納得です。夏の間に何も対策をしないでいると、家の中で静かにゴキブリの帝国が出来上がってしまう危険性もあるのです。

「ゴキブリカレンダー」で出現傾向を把握!

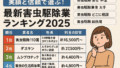

ゴキブリの活動傾向を月ごとにまとめた「ゴキブリカレンダー」を見ることで、出やすい時期と対策のタイミングが明確になります。以下に参考表を示します。

| 月 | 出現傾向 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| 1〜2月 | ほぼゼロ(越冬中) | 隠れ家の掃除、侵入経路の確認 |

| 3〜4月 | 徐々に活動開始 | 台所や水回りの清掃徹底 |

| 5〜6月 | 活動増加・繁殖準備 | 市販薬やトラップの設置開始 |

| 7〜9月 | 活動&繁殖ピーク | 徹底駆除、冷暗所の封鎖 |

| 10〜11月 | 活動減少 | 孵化した幼虫対策、再度掃除 |

| 12月 | 休眠・活動停止 | 室内温度調整、密閉対策 |

このように、年間を通じての動きを把握しておくことで、季節ごとに必要な対応が分かります。「出てから対応」ではなく、「出る前に防ぐ」がゴキブリ対策の鉄則です。

気温35度の夏でもゴキブリを寄せつけない対策法

家の中の温度管理は意味ある?

「ゴキブリって暑さに強いんでしょ?」と思われがちですが、実は35度以上の高温はゴキブリにとっても過酷な環境です。ただし、家の中には気温がそこまで上がらない場所がたくさんあり、そこがゴキブリの隠れ場所になります。

そのため、室温をエアコンで適切に管理することは一定の効果があります。冷房によって室温が25度以下になると、ゴキブリの活動がやや鈍くなります。ただし注意点として、ゴキブリは「冷房が効いていない場所」を選んで身を隠すため、冷蔵庫の裏やシンク下などには注意が必要です。

また、湿度にも目を向けましょう。ゴキブリは湿気が大好きなので、除湿機や換気を活用して湿度を50%以下に保つことで、かなり寄りつきにくくなります。

特に夏は結露しやすい水回りや、洗濯物の部屋干しなどもゴキブリを呼び寄せる原因になり得るため、こまめに換気してカラッとした室内を保つよう心がけましょう。

ゴキブリの侵入経路のブロック法

家の中に入ってくるゴキブリを完全にシャットアウトするには、侵入経路をしっかり塞ぐことが大切です。小さな隙間からでも平気で入り込むゴキブリに対しては、以下のような対策が有効です。

主な侵入経路と対策方法:

| 場所 | 対策内容 |

|---|---|

| 排水口 | 水封トラップで封鎖、こまめな清掃 |

| ドアの隙間 | ドア下のすきまテープを貼る |

| 窓・網戸 | 網戸の穴や隙間をチェックして補修 |

| エアコンのドレンホース | 防虫キャップやネットでカバー |

| 宅配ダンボール | 玄関で開けてすぐ処分する |

特に見落としがちなのが、エアコンのドレンホースです。ここからゴキブリが逆流してくることがあり、防虫キャップの取り付けは必須です。また、排水口からも上がってくるため、シンクやお風呂の排水部分に水封トラップを設けておくと効果的です。

自然派でも効く!ゴキブリよけアイテム

「小さい子どもやペットがいるから、あまり強い薬剤は使いたくない…」という方には、自然素材を使ったゴキブリよけがオススメです。以下のようなアイテムは安全性が高く、においも優しいのが魅力です。

自然派で効果的なアイテム:

- ハッカ油スプレー(強烈な香りで忌避効果)

- 重曹+砂糖(食べると脱水で死ぬ)

- クエン酸+重曹(掃除と忌避を同時に)

- レモングラス精油(アロマと兼用可能)

- 桐の木製グッズ(独特の香りで避ける)

特にハッカ油はゴキブリが大嫌いな成分として知られており、スプレーにしてキッチンや玄関周りに吹きかけると、効果的に侵入を防げます。さらに天然成分のため、空間の消臭・清涼効果もあり、一石二鳥です。

自然派対策は「即効性は低いけど、持続的に環境を改善する」目的で使用すると効果が出やすくなります。日常的な使い方に取り入れて、ゴキブリが嫌がる環境を作っていきましょう。

季節ごとの予防メンテナンスチェックリスト

最後に、ゴキブリを寄せつけないための季節別予防対策チェックリストを作成しました。定期的にチェックすることで、出現リスクを最小限に抑えることができます。

| 季節 | やることリスト |

|---|---|

| 春 | ・排水口、網戸、隙間の確認 ・市販薬の設置 ・不要な段ボールを処分 |

| 梅雨 | ・除湿器の導入 ・キッチンや水回りの清掃 ・防虫スプレーの使用開始 |

| 夏 | ・エアコンのドレンホース対策 ・冷蔵庫・家具裏の掃除 ・夜間の食品放置禁止 |

| 秋 | ・巣になりそうな場所の点検 ・出現個体の駆除 ・ブラックキャップの更新 |

| 冬 | ・隠れ家の解体清掃 ・換気口の封鎖 ・家具の裏を定期的にチェック |

このように、ゴキブリは「今いるかどうか」よりも「いつでも来る可能性がある」ことを前提に、季節に応じた対策を継続することが重要です。

まとめ:気温35度でも油断禁物!ゴキブリは賢くしぶとい生き物だった

この記事では、「ゴキブリと気温35度」というテーマを軸に、ゴキブリの活動温度や出現時期、侵入経路、効果的な対策までを徹底解説しました。

私たちが「暑すぎて動きたくない…」と感じている35度超えの夏でも、ゴキブリは活動のタイミングを変えることで巧みに生き延びています。

特に印象的なのは、ゴキブリが暑さに強いのではなく、暑さから逃れるのがうまいという点です。気温が高すぎる昼間には涼しい隙間に隠れ、涼しくなった夜に活動するという行動パターンは、長年の進化の中で身につけた生存戦略と言えるでしょう。

この記事を参考に、気温や湿度といった環境要因だけでなく、私たちの行動や住まいの管理のしかたも見直してみることが、ゴキブリを遠ざける第一歩になります。

「1匹見かけたら30匹いる」と言われるゴキブリ。だからこそ、“見かける前の対策”が最も大切なのです。

35度を超える猛暑の日々でも、安心して快適に暮らすために、今日からできるゴキブリ対策を始めてみてはいかがでしょうか?

【関連記事】

コメント