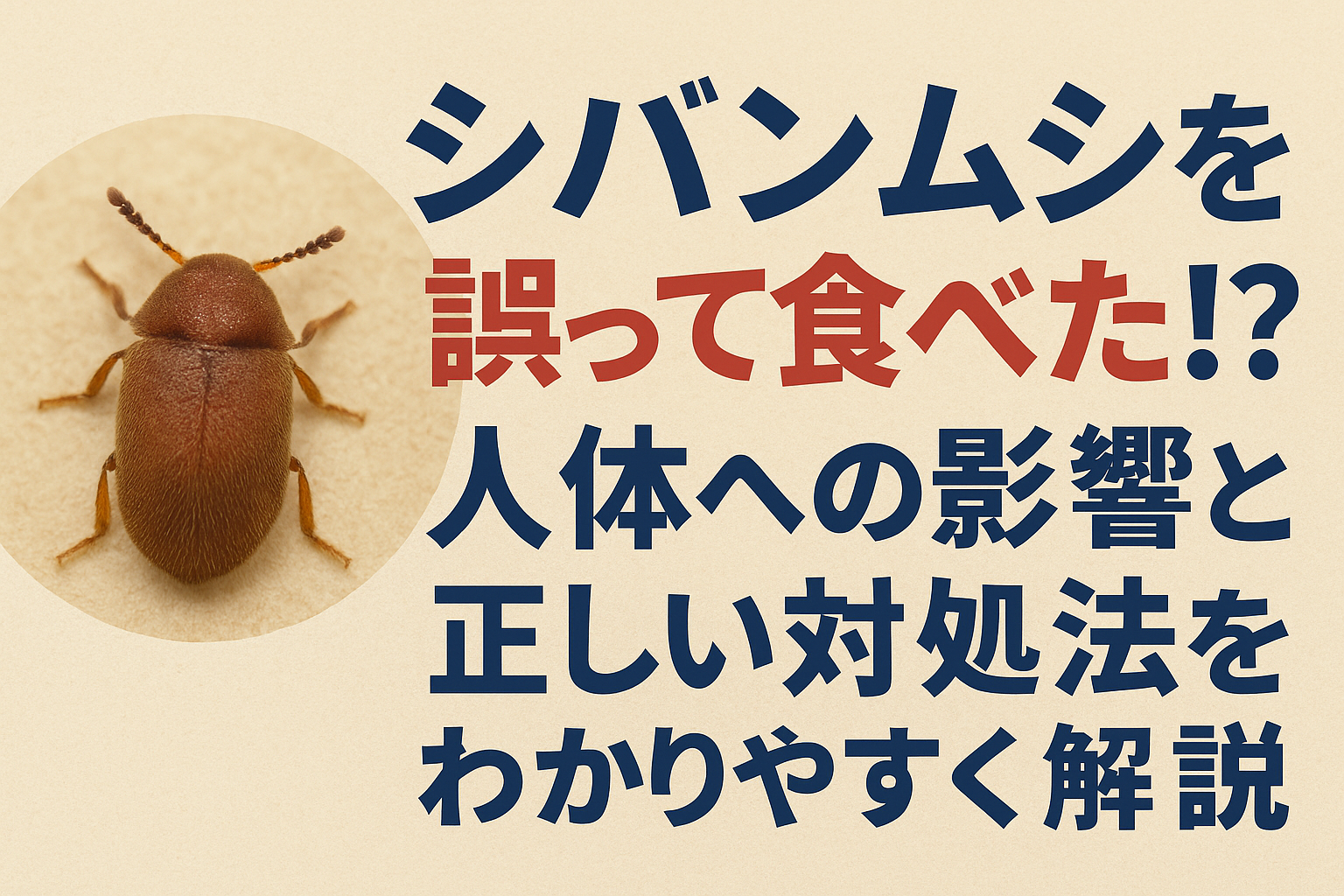

「シバンムシを誤って食べたら人体に影響ある?」

そんな不安を解消するために、人体への影響・発生しやすい食品・予防と駆除の方法・誤食後の対処まで、解説。

家庭で役立つ虫対策の知識も紹介!

シバンムシは人体に害があるの?食べてしまったらどうなる?

シバンムシを食べることはある?

はい、実は気づかずにシバンムシを食べてしまうことはあります。特に、小麦粉や乾燥食品の中にまぎれていたり、パンくずにまじっていたりすると気がつかないことも多いです。

でも、ほとんどの場合は「たまたま食べてしまった」だけで、大きな問題になることは少ないです。

誤って食べたときの体への影響

シバンムシは毒を持っていない虫なので、1匹や2匹食べたくらいで体にすぐ悪い影響が出ることはめったにありません。ただし、体質によっては、気持ち悪くなったり、お腹がゆるくなることがあるかもしれません。

食べたあとの体調に注意して、「ちょっと気持ち悪いな」「胃がムカムカする」と感じたら、様子を見ながら水分をとって安静にしましょう。

アレルギー反応の可能性

ごくまれに、シバンムシの体にふくまれるたんぱく質にアレルギーを起こす人もいます。たとえば、食べたあとに口のまわりが赤くなったり、かゆくなったり、じんましんが出たりすることがあります。

アレルギー体質の人や、過去に虫に反応したことがある人は、少しでも体に異変を感じたら、すぐに医師に相談するのが安心です。

感染症や寄生の心配は?

シバンムシは、ゴキブリやハエのように人に病気をうつす虫ではありません。また、寄生虫を持っているわけでもないので、食べたからといって感染するリスクはほぼありません。

とはいえ、虫がついた食品はすでに古くなっていたり、傷んでいる可能性が高いので、その点には注意が必要です。

医師に相談するべき症状とは

シバンムシを食べたあと、次のような症状が出たら、病院で診てもらいましょう。

- ずっと吐き気がする

- 下痢が止まらない

- 高熱が出た

- 呼吸が苦しい

- 口やのどがはれている

これらはアレルギーや食中毒のサインの可能性があります。特に、小さな子どもや高齢の方は注意が必要です。

シバンムシが混入しやすい食品とその見分け方

よく被害がある食品は?

シバンムシは、乾燥した食品をとくに好みます。とくに注意が必要なのは、小麦粉、パン粉、乾麺(そうめん・うどん)、お米、煮干し、鰹節、干ししいたけ、ペットフードなどです。これらの食品は長期間保存することが多く、湿気がたまりやすいため、シバンムシが発生しやすくなります。

また、ビニール袋や紙箱など、密封があまい包装だとシバンムシが入り込みやすく、卵を産むことがあります。賞味期限内でも保管状態が悪いと虫が出ることもあるので、保存のしかたがとても大切です。

どんな状態の食品が危ない?

見た目ではわかりにくいですが、以下のようなサインがあると危険です。

- 中身に小さな穴があいている

- 粉の中に黒い粒やかすのようなものがある

- 袋の中に糸のようなものがついている

- 食品のにおいがいつもと違う

これらは、シバンムシや他の虫が入り込んでいた証拠です。虫の姿が見えなくても、フンやぬけがらがある場合があります。

見落としがちなシグナル

冷蔵庫に入れていない食品のパッケージに「小さな穴」や「粉が外に漏れているような形跡」があったら注意が必要です。これは、虫が中で活動していた可能性があります。

また、透明な容器を使っていても、中身が濁って見える、くもっているなどの変化があったら、虫が繁殖しているかもしれません。気になる食品は、袋の中をライトで照らしてみると虫の動きが見えることもあります。

開封済み食品の管理のコツ

開けた食品は「空気に触れさせない」「密封する」が基本です。以下のような工夫をすると安心です。

| 方法 | 理由 |

|---|---|

| ジップ袋や密閉容器に入れる | 湿気や虫の侵入をふせぐことができる |

| 冷蔵庫や冷凍庫で保存する | シバンムシは寒さに弱く、発生しにくい |

| 小分けにして使う | 長期保存にならず、管理がしやすい |

特にパン粉や小麦粉など、使うまでに時間がかかる食品は、冷蔵庫保存がおすすめです。

食品チェックのポイント

買ったときや使う前に、以下のポイントをチェックしてみてください。

- 賞味期限が切れていないか

- パッケージが破れていないか

- 保存場所が湿っていないか

- 開封後は密封されていたか

これらを意識することで、シバンムシを防げる確率がグッと高くなります。

シバンムシ対策!家でできる予防と駆除方法

シバンムシが発生しない環境とは

シバンムシは「湿気」と「エサ」があると、どんどん増えていきます。つまり、乾燥していて、食品くずがない環境を作ることが大切です。たとえば、台所や食品棚をこまめに掃除しておくと、シバンムシがすみにくくなります。

また、風通しをよくすることで、湿気を防ぐこともできます。シンクの下などはとくに湿気がたまりやすいので、除湿剤を使うのも効果的です。

食品保管の工夫

食品をきちんと保管するだけでも、シバンムシの発生を大きく防げます。

- 開封後は必ず密閉容器へ

- 長期保存する食品は冷蔵庫や冷凍庫へ

- ペットフードもフタつき容器で管理

- 棚の奥で忘れている食品がないか定期的にチェック

使いかけの食品は、ついつい後回しになりがちですが、忘れないように管理リストを作るのもおすすめです。

市販の駆除アイテムを活用

シバンムシ専用のトラップや、誘引剤を使うと、目に見えない場所にひそむ虫を捕まえることができます。たとえば、「フェロモントラップ」というものは、シバンムシをおびき寄せて、粘着シートで捕まえます。

殺虫スプレーは、直接見える虫に対しては有効ですが、食品にかかってしまうと危ないので注意しましょう。食品棚にはトラップタイプがおすすめです。

ナチュラルな虫除け方法

小さなお子さんやペットがいる家庭では、できるだけ自然な方法で虫除けしたいですよね。そこでおすすめなのが、次のような方法です。

- 防虫効果のあるハーブ(ローリエ、クローブなど)を容器に入れて食品棚に置く

- 木酢液(もくさくえき)を薄めて棚をふく

- 重曹を容器に入れて湿気取りと虫よけに

香りで虫を遠ざける方法は、食品にふれても安心なので、毎日使うキッチンに向いています。

再発防止のためのチェックリスト

| チェック項目 | やっている? |

|---|---|

| 食品は密閉容器に入れているか | ✅/❌ |

| 開封後の食品は冷蔵保存しているか | ✅/❌ |

| 定期的に食品棚を掃除しているか | ✅/❌ |

| 駆除トラップを設置しているか | ✅/❌ |

| 古い食品を見直しているか | ✅/❌ |

上記のようなチェック表を冷蔵庫に貼っておくと、家族みんなで意識できます。

万が一に備えて!誤食後の対処と家庭での対応法

すぐにすべきことは?

シバンムシを食べてしまったかも…と思ったら、まず落ち着いて水をのむようにしましょう。口の中にまだ残っていれば、うがいをして出すのも大切です。

無理に吐こうとせず、しばらく安静にして体の様子を観察します。1匹くらいなら、たいていの場合大丈夫ですが、違和感があるときは医療機関に相談しましょう。

医療機関に行くべき目安

以下のような症状が出た場合は、すぐに病院に行ってください。

- 吐き気やおう吐が続く

- 強い腹痛や下痢

- 口の中やのどの腫れ

- 呼吸がしづらい

- 発熱やけんたい感がある

特に、体が小さい子どもや高齢者は体調の変化が出やすいので注意が必要です。

自宅での経過観察のポイント

食べてしまったあと、体調が悪くなければ基本的にはそのまま自然に排出されるのを待ちます。体調チェックとしては、

- 食欲があるか

- おなかが痛くないか

- 元気に動けているか

などを半日~1日程度、注意して見ておきましょう。何も症状が出なければ、とくに問題ありません。

小さな子どもや高齢者が食べた場合

年齢が小さいほど、体の免疫力や消化力が弱いため、少しの虫でも体調に影響が出る可能性があります。高齢者も同様です。

少しでも「いつもと違うな」と感じたら、念のため小児科や内科に相談しましょう。とくに発熱や下痢などがある場合は、すぐに受診してください。

食品ロスを減らすための工夫

シバンムシが発生して食品を捨てるのはもったいないですよね。そこで、食品をムダにしないためにも、次のことを心がけましょう。

- 買いすぎない(必要な分だけ)

- 賞味期限をこまめに確認

- 使い切るまでに工夫して料理に使う

- 長く保存するものは冷凍で管理

ちょっとした工夫で、虫も防げて、食品もムダにしない生活ができますよ。

まとめ

シバンムシは小さくて目立たない虫ですが、食品にまぎれて入り込むことがあります。うっかり食べてしまっても、多くの場合は大きな害はありませんが、体調に異変を感じたら医師に相談することが大切です。

発生を防ぐには、「湿気を防ぐ」「密閉して保存する」「こまめに掃除する」などのシンプルな対策が効果的です。ナチュラルな虫除けも併用すれば、安心して食品を管理できます。

ちょっとした心がけで、シバンムシから家族を守り、安心・安全な生活を手に入れましょう。

【関連記事】

コメント