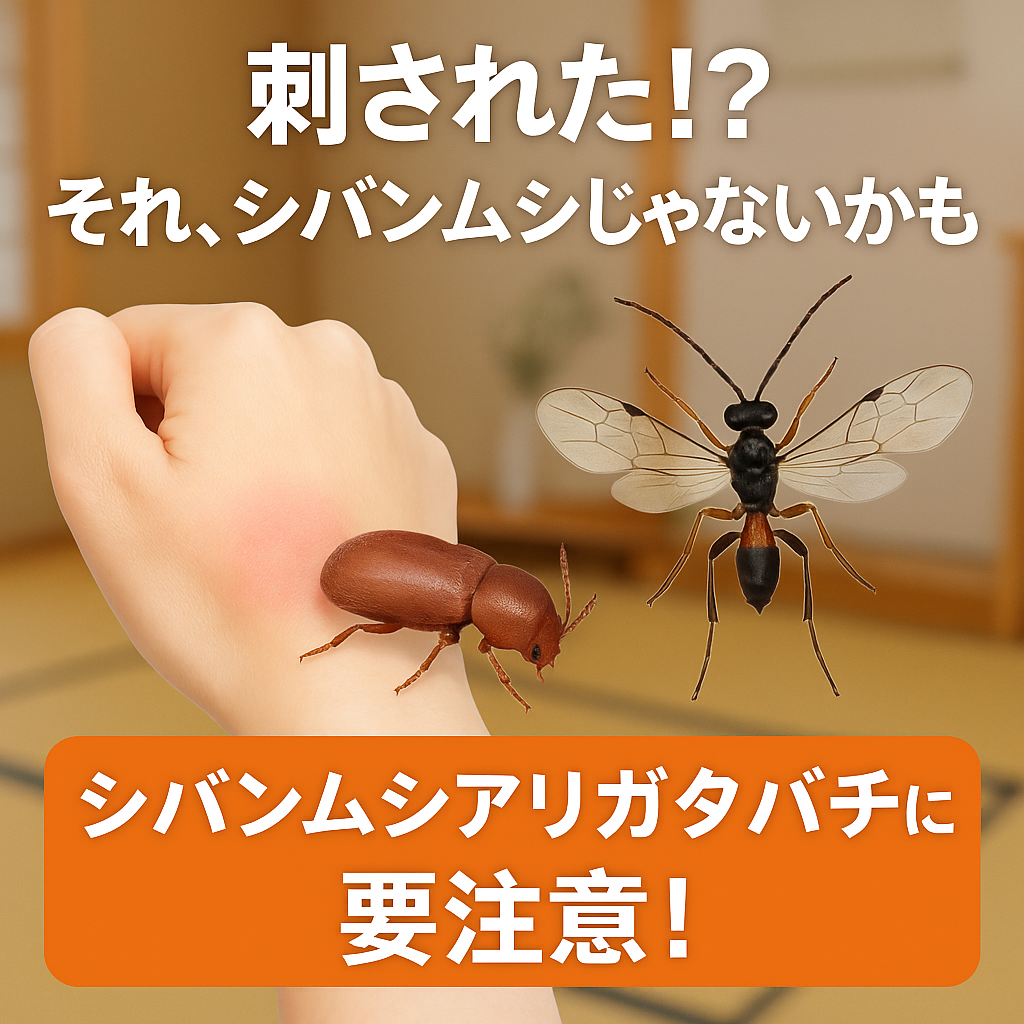

「朝起きたら腕や足がかゆい」「赤く腫れて虫刺されのような跡がある」。

そんな経験をしたことはありませんか?家の中でシバンムシを見かけると、「この虫に刺されたのでは?」と不安になる人も多いはずです。

しかし、実はシバンムシ自体は人を刺すことのない虫。では、なぜ虫刺されのような症状が出るのでしょうか?

本記事ではその理由と、原因となりやすい虫、対処法、予防策について徹底解説していきます。

シバンムシに刺された?実は“別の虫”が原因かも!

シバンムシの生態とよく出る場所

シバンムシは「乾燥食品」や「木材」「紙類」を好んで食害する甲虫の仲間で、家庭内では主に台所、食品庫、押し入れなどで見られます。特に古い家や、湿気の多い場所に住んでいると出現率が高まります。体長は2〜3mmほどと小さく、目立ちにくいため、気づかないうちに繁殖していることもあります。

代表的な種類には「タバコシバンムシ」や「ジンサンシバンムシ」などがあり、いずれも食品包装の隙間から侵入したり、家具や床下の隙間から発生することが多いです。見た目は赤褐色で、飛翔能力も持っています。

シバンムシは人を刺す?誤解される理由とは

結論から言えば、シバンムシは人を刺すことはありません。口器の構造的に刺すことも噛むこともできず、基本的に人に対して無害な昆虫です。にもかかわらず「刺された」と思われる理由は、シバンムシに寄生する別の虫「シバンムシアリガタバチ」の存在があるからです。

この小さな蜂は、シバンムシの幼虫などに寄生して繁殖しますが、成虫になって室内に出てくると、偶発的に人を刺してしまうことがあります。これが「シバンムシに刺された」と誤解される大きな要因です。

シバンムシ刺されたような症状が出る原因とは?

よくある症状(痒み・赤み・腫れ)

虫刺されの症状としては、以下のようなものが多く見られます:

- 刺された部分が赤く腫れる

- 強いかゆみを伴う

- かゆみが数日間〜1週間以上続く

- ひっかくと水ぶくれや湿疹になることもある

特に夜寝ている間に刺されるケースが多く、朝起きたら症状に気づくというパターンが多いのも特徴です。これにより、原因が何だったのか特定しづらくなってしまいます。

原因はシバンムシアリガタバチかも?

シバンムシアリガタバチは、体長1〜2mmほどの小さな寄生蜂です。通常はシバンムシの蛹に卵を産みつけて繁殖しますが、蛹が少なかったり室内に人がいるときなど、偶然に人を刺してしまうことがあります。刺された瞬間はほとんど気づかないことも多いのですが、数時間後から徐々にかゆみや赤みが広がっていきます。

この虫に刺された場合、症状がブヨや蚊よりもしつこく残る傾向があり、掻いてしまうと色素沈着が起きることもあります。アレルギー体質の方は、腫れがひどくなることもあるため要注意です。

そのほかに考えられる虫(トコジラミ・ノミなど)

虫刺され症状の原因となる虫は、シバンムシアリガタバチ以外にもたくさん存在します。たとえば:

- トコジラミ(南京虫):夜間に活動し、ベッドや布団に潜んで人の血を吸います。刺された跡が線状に複数できるのが特徴。

- ノミ:主にペットに寄生し、人間にも跳ねて刺してきます。特に足元に集中することが多いです。

- イエダニ:ネズミや鳥などが媒介し、刺された部分が赤く大きく腫れることがあります。

いずれの虫も刺された際の症状が似ているため、住環境や刺され方のパターンを見て判断する必要があります。

虫刺されへの正しい対処法

刺された直後の応急処置

虫に刺された場合、まずすぐに流水で患部を洗いましょう。清潔なタオルや保冷剤で冷やすことで炎症やかゆみを抑えることができます。また、爪で掻いてしまうと皮膚が傷つき、雑菌が入って化膿するおそれがあるため、極力掻かないことが大切です。

市販の虫刺され用薬(ムヒ・キンカン・フルコートfなど)を常備しておくと、かゆみの抑制や炎症予防に役立ちます。特にステロイド入りの薬は即効性があり、症状がひどい場合に効果的です。

皮膚科に行くべき症状とは

以下のような症状が見られる場合は、皮膚科を受診することをおすすめします:

- かゆみや腫れが1週間以上治まらない

- 刺された部位が化膿したり、水ぶくれができている

- 発熱や倦怠感を伴う場合

- 全身に発疹が広がる

- 過去にアレルギーやアナフィラキシーを経験している方

特にアレルギー体質の方や子ども、高齢者は早めの受診が安心です。放置して悪化させないように注意しましょう。

市販薬やステロイドの使い方

虫刺されにはかゆみ止め・抗炎症効果のある薬を使いましょう。ドラッグストアで手に入る代表的な薬には以下のようなものがあります:

- ムヒアルファEX:ステロイド+抗ヒスタミンで即効性あり

- フルコートf:強めのステロイドで、腫れ・湿疹がひどいときに使用

- ウナコーワクール:清涼感があり、夏場におすすめ

使用の際は添付文書をよく読み、長期使用や広範囲への使用は避けてください。子どもには子ども向け低濃度タイプを選びましょう。

予防・駆除の方法と対策

虫が発生しやすい場所の対策

シバンムシやその寄生蜂を発生させないためには、まず「発生源」を取り除くことが最優先です。乾燥食品(小麦粉、煮干し、ペットフードなど)は開封後すぐに密閉容器に入れ、冷暗所に保存しましょう。また、床下収納や押し入れ、クローゼット内は定期的に換気を行い、湿気を溜めないようにします。

紙類(古本、段ボールなど)や使わない木製品を溜め込まないことも大切です。とくに長期間使っていない場所は、定期的にチェックし清掃を行いましょう。

市販の駆除グッズやプロに頼む場合

市販されている虫用殺虫剤(バルサン、アースレッドなど)や、シバンムシ専用のフェロモントラップ、粘着シートなどを活用するのが効果的です。発生が繰り返される場合は、害虫駆除業者に相談し、徹底した駆除を依頼するのも手段のひとつです。

プロの業者は薬剤の選定から散布場所の特定まで対応してくれるため、自力で対応しきれない場合や、小さなお子さん・ペットがいるご家庭でも安心して依頼できます。

再発を防ぐ生活習慣と清掃のコツ

害虫の再発を防ぐには、日々の習慣が何よりも大切です。特に以下のポイントを心がけましょう:

- 週1回以上の掃除機がけ(特に床の隅や家具の裏)

- 食品は密閉容器に保管し、開封後は早めに使い切る

- 押し入れやクローゼットは除湿剤を使って湿気対策

- 新聞紙・段ボールは早めに処分する

害虫は「エサ・住みか・水分」が揃うと繁殖しやすくなります。生活空間をシンプルに保ち、衛生的に保つことで、虫の寄りつきにくい環境がつくられます。

まとめ|「刺された=シバンムシ」とは限らない!正しい知識で安心を

「シバンムシに刺された」と思っても、実は寄生蜂のシバンムシアリガタバチや、他の害虫が原因であることが多くあります。誤った判断や対処を避けるためには、正しい知識と観察力が大切です。刺された場合は焦らず、原因を見極めた上で適切な処置を取りましょう。そして、予防・清掃・管理を日常的に行うことで、安心・快適な住環境を守っていきましょう。

最後に、もし虫の正体が分からない場合や、症状がひどいときは無理せず専門家へ相談するのがベストです。

【関連記事】

シバンムシアリガタバチに刺され跡の特徴!正しい対処法を徹底解説!

シバンムシと似てる虫を徹底比較!間違われやすい虫ランキング!

コメント